المقدمة

غالبًا ما تُختزل الرواية السائدة حول فلسطين في سردية انتهاكات حقوق الإنسان، والفصل العنصري، أو الصراع الديني. ومع ذلك، فإن هذه الرؤية التبسيطية تُخفي الجذور التاريخية والهيكلية لصراع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر، والإمبريالية الحديثة، والصراع الطبقي العالمي. ففلسطين ليست مجرد أرض محتلة، بل هي ساحة معركة تتلاقى فيها مصالح القوى الرأسمالية الكبرى، والنخب الإقليمية، والمشروع الصهيوني الذي سعى منذ بداياته إلى طرد السكان الأصليين وإخضاعهم. يهدف هذا المقال إلى توضيح كيف أن القضية الفلسطينية تتجاوز مجرد المطالبة بالمساواة القانونية، لتطرح تساؤلًا أعمق حول نظام الهيمنة الاستعمارية والاقتصادية، والذي يعكس التناقضات الجوهرية في النظام الرأسمالي العالمي.

1. أصول الإمبريالية: من سقوط الإمبراطورية العثمانية إلى المشروع الصهيوني

التقسيم الاستعماري للشرق الأوسط

بعد الحرب العالمية الأولى، أدى انهيار الإمبراطورية العثمانية إلى إعادة تشكيل المنطقة من قبل القوى الأوروبية، وتحديدًا بريطانيا وفرنسا، وفق نظام الانتداب الاستعماري. ولم يكن تصريح بلفور الصادر عام 1917، الذي تعهدت فيه الحكومة البريطانية بإنشاء “وطن قومي لليهود” في فلسطين، عملًا خيريًا، بل كان استراتيجية إمبريالية تهدف إلى تعزيز السيطرة البريطانية على موقع جيوسياسي بالغ الأهمية. فقد كانت فلسطين، التي تشكل جسرًا بين آسيا وأفريقيا، غنيمة استراتيجية لضمان الوصول إلى قناة السويس وطرق النفط.

الصهيونية والاستعمار الاستيطاني

نشأت الحركة الصهيونية في أوروبا الشرقية كرد فعل على ما يُسمى خطأً بمعاداة السامية – إذ إن العرب أنفسهم من الشعوب السامية – ووجدت في الإمبريالية البريطانية حليفًا أساسيًا. كان هدفها إنشاء دولة يهودية حصرية على الأراضي الفلسطينية، وهو ما استلزم تهجير السكان الأصليين. لم يكن هذا المشروع “عودة” تاريخية كما يُروّج، بل كان عملية استعمارية قائمة على شراء مساحات واسعة من الأراضي (غالبًا عبر صفقات مع كبار الملاك الغائبين)، وتأسيس ميليشيات مسلحة مثل الهاجاناه، وارتكاب عمليات تطهير عرقي ممنهجة. لم تكن النكبة عام 1948 – التي شهدت تهجير أكثر من 750,000 فلسطيني وتدمير 500 قرية – مجرد “خطأ” ناتج عن الحرب، بل كانت تجسيدًا لأيديولوجية تربط بين “تقرير المصير اليهودي” والتفوق العرقي.

تواطؤ الأمم المتحدة وإضفاء الشرعية على الاحتلال

منحت خطة التقسيم عام 1947، التي دعمتها الأمم المتحدة، 56% من فلسطين التاريخية للأقلية اليهودية، التي لم تكن تمثل حينها سوى 33% من السكان، بما في ذلك المهاجرون اليهود القادمون من أوروبا بعد اضطهادهم من قبل الأوروبيين النازيين. لم يتجاهل هذا التقسيم إرادة الفلسطينيين فحسب، بل أدى أيضًا إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود الكيان الصهيوني، حيث خضعوا للقوانين العرفية حتى عام 1966، في حين حُكم على اللاجئين بالنفي الدائم. ولذلك، فإن إنشاء الكيان الصهيوني لم يكن سوى عمل عنف استعماري صادقت عليه القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

2. من المقاومة المناهضة للاستعمار إلى فخ أوسلو: تفكك القضية الفلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية والنضال من أجل دولة علمانية ومتعددة الأعراق

حتى تسعينيات القرن العشرين، جسدت منظمة التحرير الفلسطينية مشروعًا للتحرر الوطني يتجاوز البعد الديني. كان هدفها إنشاء دولة ديمقراطية في فلسطين التاريخية بأكملها، حيث يتعايش اليهود والمسيحيون والمسلمون على أساس المساواة الكاملة. ورغم ما شاب هذه الرؤية من تناقضات، فقد شكلت تحديًا جذريًا للصهيونية والنظام الاستعماري القائم.

اتفاقيات أوسلو: استسلام المنظمة

في عام 1993، شكلت اتفاقيات أوسلو تحولًا كارثيًا. فبعد ضعف منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة نفيها إلى تونس والانتفاضة الأولى، قبلت بقيام كيان مشوّه مقسم إلى جيوب منفصلة (المناطق أ، ب، ج)، بينما احتفظ الاحتلال الصهيوني بالسيطرة العسكرية والاقتصادية والجغرافية. تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كإدارة مؤقتة، لكنها تحولت إلى جهاز تابع؛ حيث باتت أمنياً تعتمد على التنسيق مع جيش الاحتلال، واقتصاديًا على مساعدات دولية مشروطة. وهكذا، تراجعت المقاومة إلى صراع من أجل حقوق جزئية، في الوقت الذي سرّع فيه الاحتلال الاستيطان في الضفة الغربية.

الفصل العنصري كعرض للمرض وليس سببه الرئيسي

رغم أن مقارنة النظام الصهيوني بالفصل العنصري في جنوب أفريقيا قد تكون مفيدة، إلا أنها تظل غير كافية. ففي جنوب أفريقيا، كان النظام العنصري يستغل الأغلبية السوداء كقوة عاملة رخيصة، بينما يسعى الصهيونية إلى إبادة الوجود الفلسطيني. داخل الأراضي المحتلة عام 1948، يواجه الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية –قسراً- (20% من السكان) أكثر من 65 قانونًا تمييزيًا تحدّ من حقوقهم في الأرض، والسكن، وفرص العمل. أما في الأراضي المحتلة، فالوضع أشد قسوة؛ حيث يشكل جدار الفصل العنصري، والحواجز العسكرية، والمستوطنات غير الشرعية منظومة قمعية عنيفة تحوّل حياة الفلسطينيين إلى مجرد صراع يومي من أجل البقاء.

3. فلسطين كمسألة طبقية: الاستغلال العمالي والشتات

الفلسطينيون في الداخل: طبقة عاملة مسحوقة بسبب الانتماء القومي

يُعد الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية –قسراً- الطبقة العاملة الأكثر استغلالًا في الكيان الصهيوني. إذ أنهم محصورون في مدن مُعينة أو في قرى غير معترف بها في النقب، ويعملون في البناء، والزراعة، والخدمات بأجور تقل بنسبة 40% عن أجور اليهود. هذه التمييز ليس بقايا من الماضي، بل هو ركيزة أساسية في الرأسمالية الإسرائيلية، التي تمزج بين التفوق التكنولوجي العسكري واستغلال قوة عاملة رخيصة ومجردة من حقوقها.

الشتات وحق العودة

إنّ أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطيني – معظمهم في لبنان والأردن وسوريا – يشكلون أكبر وأطول شتات في العالم. إن إنكار حقهم في العودة (الذي أقرته قرار 194 من الأمم المتحدة) ليس مجرد ظلم تاريخي، بل هو آلية لاستمرار حالتهم كقوة عاملة قابلة للاستغلال في دول اللجوء، دون الوصول إلى الحقوق الأساسية، سواء كانت حقوقاً سياسية أو مدنية.

السلطة الوطنية الفلسطينية: نظام نيوليبرالي متواطئ

السلطة الفلسطينية، بعيدًا عن تمثيل شعبها، تعمل كوسيط للمحتل. تقوم شرطة السلطة بقمع الاحتجاجات الشعبية، في حين تستفيد نخبها من العقود مع الشركات الإسرائيلية. يعتمد 80% من ميزانيتها على المساعدات الخارجية، مما يخضعها لتوجيهات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللتين تطالبان بـ “إصلاحات” تقشفية و”مكافحة الإرهاب” (أي قمع المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي).

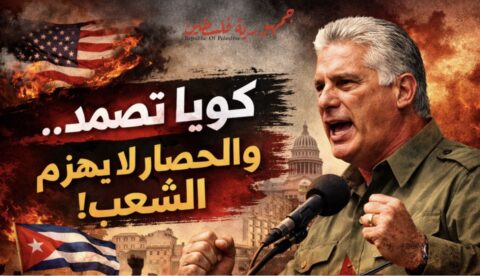

4. الصهيونية كذراع للإمبريالية الغربية

إسرائيل: دولة حصن للناتو في الشرق الأوسط

إسرائيل ليست فاعلاً معزولًا، بل هي شريك استراتيجي للولايات المتحدة والناتو. جيشها، الممول من واشنطن بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويًا، للقيام بالممارسات الإمبيريالية التالية:

• اختبار تقنيات القمع (الطائرات بدون طيار، وبرامج المراقبة) التي يتم بيعها لاحقًا للديكتاتوريات و”الديمقراطيات الغربية” للتجسس على شعوبها.

• تأمين الوصول الغربي إلى النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط الشرقي.

• إضعاف الحركات العربية العلمانية والمعادية للإمبريالية، من جمال عبد الناصر في القرن الماضي وصولاً إلى المقاومة اللبنانية والسورية في القرن الحالي.

النخب العربية: التواطؤ والتطبيع

تخلت ممالك الخليج : السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عن أي خطاب مؤيد لفلسطين لتحالفها فعليًا مع إسرائيل. اتفاقات أبراهام (2020) لا تهدف فقط إلى عزل إيران، بل إلى دمج إسرائيل في تحالف عسكري واقتصادي يضمن تدفق الهيدروكربونات ويقمع الحركات الشعبية. بينما يدعم الشعوب العربية فلسطين بشكل جماعي، تقوم حكوماتهم بتجريم التضامن وتمويل المستوطنات.

5. نحو التحرير: فلسطين في صراع الطبقات العالمية

لا يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تنتصر إذا اقتصر الأمر على التفاوض مع جلاديها. قوتها تكمن في ربطها بالنضالات ضد الرأسمالية والعسكرية والعنصرية العالمية. تشمل الأمثلة الملهمة:

• حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تتبع نموذج مناهضة الفصل العنصري.

• التحالفات مع الحركات المعادية للإمبريالية من الطبقات ومن أجل السيادة الوطنية والشعبية، التي تعترف بالطابع المترابط للاضطهادات.

• المقاومة الشعبية في غزة، حيث تتحدى النقابات، التعاونية والشبكات التعاونية الحصار.

• يجب ألا تكون الشتات الفلسطيني بعيدة عن نضالات الطبقات والمطالب الشعبية والسياسية في دول إقامتها، ليس فقط من أجل التضامن العادل، ولكن من أجل تعزيز نوع من “اللا-دولية” التي يمكنهم ومن واجبهم الاستفادة منها مع شعبهم المقاوم في فلسطين.

وعليه، فإن الحل لا يتمثل في تحويل “الدولة الفلسطينية” إلى معازل، بل في إنهاء الاستعمار بشكل كامل: عودة اللاجئين، وتفكيك المستوطنات، بحيث تكون عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس، ويتم بناء مجتمع يقوم على العدالة والتوزيع، وليس على الهوية العرقية. وكما كتب المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد: “السلام ليس غياب الحرب، بل هو وجود العدالة”.

6. فلسطين والأفق الثوري

الإبادة الجماعية في غزة، والتطهير العرقي في القدس، والضم الصامت للضفة الغربية ليست شذوذًا، بل هي منطق مشروع استعماري يتبع آثار الإمبريالية البريطانية والأمريكية. القضية الفلسطينية هي، في جوهرها، مرآة للنضالات ضد الرأسمالية والنيولبرالية في جميع أنحاء الجنوب العالمي. تحريرها سيعتمد على قدرتها على الانضمام إلى جبهة دولية تواجه ليس فقط إسرائيل، بل النظام الذي يغذيها. كما يهتفون في شوارع رام الله وسانتياغو دي تشيلي: “النضال واحد!”

كارلوس مارتينيث – سياسي