هذا المقال تم نشره على موقع جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 10 تموز 2025.

بقلم: موسى السادة.

قبل عشر سنوات تماماً من استشهاده في غارة جوية صهيونية، مع أخيه وأخته وأطفالهم، علاء ويحيى ومحمد، كتب الكاتب والأكاديمي الفلسطيني الشهيد رفعت العرعير، في مقدمة كتاب Gaza Writes Back (غزة تقاوم بالكتابة)، الآتي: «كلما توحشت إسرائيل أكثر ازدادت الأسباب التي يجدها فلسطينو غزة للتشبث بالحياة، والتشبث بالبقاء في أرضهم». يكمل الدكتور رفعت كلامه: «لقد أقسم كثيرون في غزة على القتال دفاعاً عنها، وأقسم كثيرون أخر على حماية ظهور المقاتلين، وبعض الغزيين لاذوا بأقلامهم، أو لوحات مفاتيحهم، أقسموا على فضح عدوانية إسرائيل بالكتابة».

لم يتخيّل أحد حجم ومدى وفاء الغزيين لهذا القسم، وإلى أي حد ستصمد تلك الرابطة بين تصاعد الوحشية وإرادة البقاء والوقوف في وجهها، عبر كل الأساليب وفي مقدمتها القلم والكتابة. ففي منطق العدو، «ما لا يتحقق بالقوة، يتحقق بمزيد من القوة»، لكن ما القوة الوحشية التي من الممكن صبها على رأس مجتمع بشري أكثر من الإبادة الجماعية؟

نعم، علينا الحذر من رمسنة الصمود، حجب حجم المأساة والمظلومية والتخاذل والتواطؤ بتصدير صورة البطل الخارق الغزّي، وكأنهم ليسوا من البشر. ونعمل على مجرّد إشباع مخيال البطولة الخارقة فنتستر به من عار خذلاننا لهم. فهم قبل أن يكونوا أبطالاً هم مظلومون، وفي غربة ووحدة لم تحدثا من قبل. وقبل أن ننسج علاقتنا مع البطل علينا أن ننسج علاقتنا مع هذا المظلوم، فالأول يعطي شعوراً زائفاً مريحاً بالتغني به. والأخير، علاقة توجب العمل، والتخلي عن الراحة لأجل النصرة. لا يلغي التعريفان بعضهما، إنما ما علينا فعله هو استيعاب أن هؤلاء الأبطال مظلومون قبل كل شيء، «معذبو الأرض» بتعبير فانز فانون.

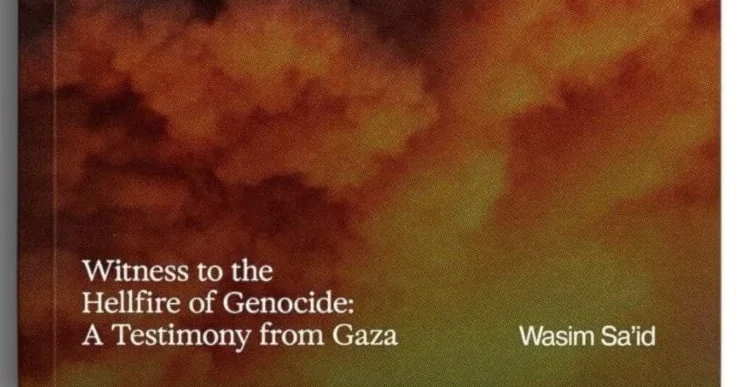

يقدّم وسيم سعيد، المظلوم البطل، طالب الفيزياء في الجامعة الإسلامية البالغ من العمر 24 عاماً، إجابة عن مدى القسم الذي حدثنا عنه الشهيد رفعت العرعير. متسلحاً بالقلم والورق وهاتف جوال صغير، فيكتب بها، وخلال الإبادة الجماعية، جُمعت شهادته في كتاب: «شاهد على جحيم الإبادة في غزة» (يصدر قريباً عن «أكاديمية دار الثقافة» و«دار الفارابي»، وبالإنكليزية عن «1804 Books» و«المركز الشعبي لأجل فلسطين»، في الولايات المتحدة الأميركية، و«Liberated Texts» في المملكة المتحدة).

قبل مئة عام تماماً، كتب المنظر الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي مقاله الشهير «الجدار الحديدي»، معلناً أن «العرب لن يستسلموا إلا عندما لا يبقى أي أمل، عندما لا تكون هناك ثغرة واحدة مرئية في الجدار الحديدي»، إنما هذا الفعل لوسيم بكتابة هذا الكتاب وهو في شمال غزة، هو الأمل بحد ذاته، هو إحدى الثغرات، التي لم تستطع حتى الإبادة أن تكسرها. تثبت كتابة وسيم، وفي هذا الظرف الاستثنائي، أن جابوتنسكي -وكل منظّر صهيوني جاء بعده- كانوا مخطئين، مؤكداً من جديد أن الدكتور رفعت العرعير ومن عليائه كان على حق.

تجسّد الإبادة الجماعية ظرفاً استثنائياً، كأقصى تجليات تكثيف الموت والقتل بحق الجنس البشري. وإذا كانت الأدبيات التي تناولت الإبادات عادة ما توثقها بعد وقوعها، عبر شهادات الناجين، فإن هذا الكتاب يوثقها أثناء حدوثها. تُحلّق الطائرات الصهيونية فوقه، ويحوم حوله أزيزُها وزنّاتُ طائراتها المسيّرة، بينما يحتمي القلم والورق تحت قماشة خيمة نزوح، ويكتب في ظلال الجوع والمجاعة.

لم يستدعِ الكاتب هذه اللحظات من ذاكرة بعيدة، بل عاشها لحظة بلحظة وهو يخطّها. لم تكن كتابةً عن الموت، بل كتابة وسطه، ومحفوفة به. وهذا أول ما ينبغي للقارئ إدراكه: أن كل مشهد موثّق في هذا النص، كل صرخة وكل قصف، لم يكن مجرد موضوع للكتابة، بل كان واقعاً حياً يقتحم الكتابة ذاتها. إنّ عملية التوثيق نفسها، بحاجة إلى توثيق. لذا، حين تقرأ، لا تغفل عن أصوات الطائرات والقصف وصفارات الإسعاف التي ما تزال تخترق كل سطر، وتتسلل بين الكلمات، لأنها ببساطة جزء من النص نفسه.

“إنّ عملية التوثيق نفسها، بحاجة إلى توثيق. لذا، حين تقرأ، لا تغفل عن أصوات الطائرات والقصف وصفارات الإسعاف التي ما تزال تخترق كل سطر، وتتسلل بين الكلمات، لأنها ببساطة جزء من النص نفسه”

في أواخر نيسان، أرسل لي الصديق لوي ألدي المسوّدة الأولى للكتاب، مرفقة بتعليقه: «عليك قراءته! وعلينا أمانة نشره». من هنا بدأت أولى خطوات التواصل مع وسيم. ومن أول تسجيل صوتي أرسله، سرد وسيم منطقه ودافعه إلى كتابة هذه الشهادة. يعكس هذا الدافع ما يدور في ذهن الإنسان حين يُحاصر بهذا الكم الهائل من الموت، بتعدداته وتشظّياته. أشار وسيم إلى ضرورة مقاومة هذا المحو الجماعي للعائلات، وهي تُقتل وتُباد، رافضاً أن يُتركوا للاندثار الأبدي. كان لا بدّ ممّن يمنحهم معنى، ويصون ذكراهم. وهذا ما تصدّى له وسيم.

لكن وسيم لم يكتب بعد النجاة، بل كتب في مساحة الحياة الضيّقة من بين زحام المجازر، ولذلك يكرر في كل تسجيل ورسالة بيننا: «هدفي أن أترك بصمة» و«أن لا أُنسى». كان الكتاب إجابته الشخصية عن سؤال ظل يتردد في ذهن كل غزّاوي: هل سأموت وأُنسى؟ هل سيمر موتي كما لو أني لم أكن؟ أو كما عبّر أحدهم بمرارة: «إذا كنت محظوظاً واستشهدت، وكُفّنت، وأقيمت لك جنازة، فستُذكر لساعتين، ثم ينتهي كل شيء، وكأنك لم توجد قط». كتب وسيم ليكسر هذا النسيان، ليمنح من رحلوا أثراً، ومن بقوا عزاءً بأن هناك من يشهد ويُسجل، وسط الموت، أنهم كانوا هنا.

هنا تحديداً تتجلّى شجاعة وسيم، ولعلّه في هذا العمل قد جسّد شجاعات غزة. شاب في مطلع العشرينيات، تمرّد على النهاية المفروضة، ورفض أن يُمحى بصمت. في ظرف هو الأصعب بالمطلق التاريخي على أي إنسان، موت بأوسع نطاق، وأحدث سلاح، وأكبر تواطؤ شهده العصر، كتب وسيم، كتب بورقة وقلم.

حدثني طويلاً عن لحظات الشك في معنى هذا العمل، عن استسلام كاد أن يطيح بكل شيء، عن تلك اللحظات التي اقترب فيها من التوقف مراراً، لكنه واصل. فالكتابة عند وسيم لم تكن مجرّد تعبير، بل كانت الفعل الفيزيائي للإجابة عن السؤال الفلسفي الأكبر: ما معنى أن نحيا؟ لم يكن هذا المعنى عنده تأمّلاً، بل فعلاً: إن لم أكتب، فكأني لم أكن في هذه الحياة.

ولأنه غزّاوي، لم تكن إجابة وسيم خلاصاً فرديّاً أنانيّاً، بل كانت إجابة جماعية. ففي النص ترى كيف يحتار، كيف يخجل من الحديث عن ذاته، وكيف يتساءل: «وماذا عن مجتمعي؟ ماذا عن أولئك الذين لم تُتح لهم فرصة الكتابة؟». سرعان ما آل النص إلى أن يُكتب عنهم، نيابةً عنهم، في أحد أنبل أشكال الفدائية. لم يحمل وسيم سلاحاً، كان حاله: بقلمي نيابة عنكم جميعاً.

هذا البعد الجماعي حاضر بوضوح في النص، كما هو حاضر في غزة، في تكافل الناس وسط الإبادة. فالإبادة، كمفهوم، ليست فقط قتلاً جماعيّاً، بل هي عملية استعمارية منهجية تستهدف تفكيك المجتمع المُستعمَر، هدم بناه المادية ومؤسساته وتنظيمه الذاتي. لكنها، في جوهرها الأعمق، محاولة لهدم بنيته الأخلاقية أن يُحوَّل المجتمع إلى كتل متناثرة، أفراد يفترسون بعضهم من أجل البقاء.

وهنا تبرز هذه الشهادة، لا فقط في توثيقها اليومي لشواهد الكرم والإيثار والصدق والتعاون، بل في كونها، بحد ذاتها، وتحت الإبادة، دليلاً على تماسك عجيب للبنية الأخلاقية لهذا المجتمع. وهذا، تحديداً، ما يجب على حقل الدراسات الأنثروبولوجية أن يدرسه ويتعلّمه من غزة: أنه، رغم هول الإبادة، ورغم اعتقاد الصهيونية أن سياساتها ستُنتج مجتمعاً انعكاساً لصورتها الوحشية، فإنّ البنية الأخلاقية للمجتمع الغزّاوي ظلت متماسكة، لدرجة مدهشة، ولزمن طويل.

ولا يعني ذلك أنها لم تهتز أو تتصدّع. نعم، ظهرت شريحة من التجار المستغلين، والجريمة المنظمة أضرت بالناس كما الاحتلال تماماً، وقد أشار وسيم إلى تجاربه المريرة معهم. لكن ما لم يحدث هو الانهيار التام.

ظلّ هذا المجتمع متمسّكاً بصورته عن ذاته، بهويته الفلسطينية والعربية، بمنظومته الأخلاقية والثقافية. لا تريد كتلة وازنة من المجتمع التفريط بها، وكأنها إجابة وسيم عن فلسفة الحياة ومعناها ولكن على نطاق مجتمع بأكمله، على نطاق فلسطيني.

كان أثر الموت المهول في وسيم واضحاً. كل شيء كان مُلحّاً، مستعجَلاً، وكأن الحياة نفسها تضيق بسرعة. كان يركض، حرفياً، والموت الصهيوني يلاحقه. كان يُلحّ علينا أن نُسرع في نشر الكتاب، لأنه لا يعلم إن كان سيظل حيّاً ليراه .وكنت أسأله عن قوت يومه أثناء الكتابة، في ذروة المجاعة، ليجيبني: قرص من خبز مصنوع من عدس مطحون، أو بعض الأرز. ومع ذلك، ثابر وسيم. كتب، لا فقط من أجل البقاء، بل ليوقظ فينا واجباً.

إنّ هذه الشهادة، بما تحمله من وعي، ومنطق، وتجسيد حيّ لصورة المثقف ودور الثقافة التي طالما نظّرت لها الفلسفات، ليست فقط توثيقاً. بل هي رسالة من أقصى درك وادي الموت، من جحيم الإبادة، إلى المجتمع العربي والإنساني. رسالة تقول إن الموت، حتى بهذا الاتساع، لم ينتزع من وسيم، ومن غزة، منظومتنا القيميّة. لم يتخلّوا عن الكرامة، الشجاعة، الاجتهاد، التكافل، العزّة، الوطنية، والمقاومة. ليضع كل منّا في مواجهة سؤالنا الأخلاقي والوطني الكبير: أننا نحن، من داخل نعيم الحياة، ودوامة الاستهلاك، ما عذرنا؟!

* كاتب عربي