مروان عبد العال

موقع أكاديمية دار الثقافة

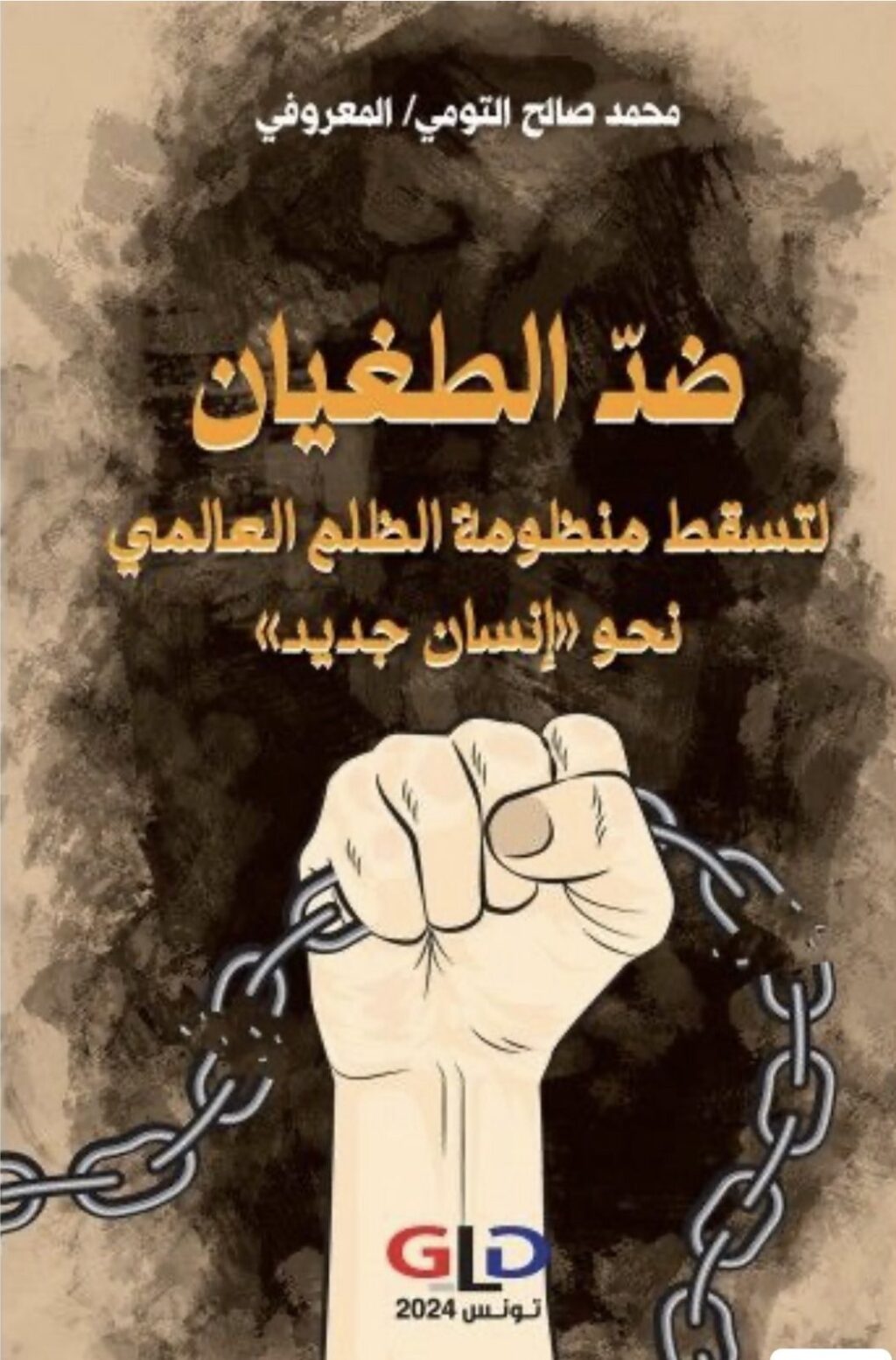

يقدّم كتاب «ضدّ الطغيان، لتسقط منظومة الظلم العالمي، نحو إنسان جديد» لمحمد صالح التومي/المعروفي واحداً من النصوص العربية القليلة التي تعيد بناء السؤال الثوري خارج الركام، وخارج البلاغة التي كثيراً ما أحاطت بالخطاب اليساري. فهو كتاب ولد في سياق الملاحقة والعمل السري، ونسخه الأولى وُزِّعت في تونس كمنشورات مقاومة، قبل أن يصدر كاملاً. وهذا يمنح النص سلطة أخلاقية إضافية: إنّه فكر كتبته التجربة قبل أن تكتبه الكلمات. ويكتسب الحديث أهمية في زمن الإبادة والحراكات الشعبية الأممية، إذ يظهر أن المقاومة ليست مجرد احتجاج عابر، بل استجابة استراتيجية لمواجهة مشاريع الإبادة والهيمنة العالمية. لتعزيز التضامن الأممي، وبناء مشروع سياسي وثقافي مقاوم يرفض الظلم ويؤكد حق الشعوب في التحرر والحرية والكرامة.

يمضي التومي إلى جوهر المسألة مباشرة: العالم اليوم محكوم ببنية هيمنة معقدة، لا تختزل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى أو في التحالفات العسكرية وحدها، بل في منظومة متكاملة يسميها «مثلث الهيمنة»، حيث تتربع الإمبريالية على رأس الهرم، وتتعاون معها النخب التابعة في الجنوب، بينما يتكفّل المجتمع المدني المموَّل بإعادة تدوير الغضب الشعبي وصهره في قوالب إنسانوية بلا أثر سياسي. هنا يقدّم الكاتب نقداً صارماً للمؤسسات المدنية التي أصبحت، بوعي أو بدونه، جزءاً من آلية التحكم الاجتماعي، عبر تحويل النضال إلى نشاط رمزي منزوع الأنياب، أو إلى بروتوكولات حقوقية تتكيّف مع شروط المموِّل أكثر مما تتكيّف مع حاجات الشعوب.

ليس التناقض مع المجتمع المدني تقنياً أو إدارياً، بل بنيوي: إذ يرى التومي أن معظم هذه المنظمات أُنشئت لتشتيت طاقة التغيير، ولإدارة الفقر بدل مواجهته، ولتعميم خطاب يبرّر النظام العالمي بدلاً من تحدّيه. إنها «المدنيّة المتصهينة»، التي تؤدي دور الحاجز الناعم في منظومة الهيمنة، وتعيد إنتاج السيطرة تحت شعارات الحرية الفردية والشفافية والتنمية المستدامة. أكثر من ذلك، يلمّح الكاتب إلى أنّ هذه المنظمات كثيراً ما تصبح أدوات للتطبيع، ولصياغة أحلاف سياسية واقتصادية مشبوهة، تُخفّى تحت ستار الدعوات للسلام، بينما في الواقع تكرّس الهيمنة وتشرعن الاستسلام أمام المشروع الإمبريالي والصهيوني. فالدعوات الظاهرية للسلام لا تُقصد بها إنهاء الظلم أو العدوان، بل خلق إطار لإدارة الصراعات بطريقة تُبقي التوازنات العالمية في صالح القوى الكبرى، وتستمر في عزل الشعوب عن ممارسة سيادتها الحقيقية.

على هذا الأساس، يغوص المؤلف في البنية العميقة للعلاقة بين الصهيونية والرأسمالية المالية العالمية، مبتعداً عن قراءات سطحية تقصر الأمر على البعد الديني أو العرقي للمسألة اليهودية. فالتومي يستعيد تحليل ماركس للمفهوم، حيث لا تمثل «اليهودية» مجرد هوية أو طائفة، بل شكل وجود اقتصادي محدد يرسّخ قيم الربح، والمضاربة، وعبادة المال كنظام رمزي للتحكم في العلاقات الاجتماعية والسياسية. في هذا الإطار، تصبح الصهيونية حدثاً تاريخياً متماسكاً ضمن تطوّر الرأسمالية، أداة لتنظيم الاقتصاد العالمي وإعادة إنتاج أنماط السيطرة، وليس ظاهرة خارجة عن السياق التاريخي أو المعايير المادية للعالم الحديث. وتستند قراءة التومي إلى إشارات المفكرين اليهود الذين رأوا في رأس المال اليهودي عاملاً فاعلاً في التحالف مع البورجوازية الأوروبية، ما مهّد لتكوّن المشروع الصهيوني كأداة مركزيّة في هندسة العولمة المتوحشة، حيث تتداخل الإيديولوجيا مع الاقتصاد ضمن منظومة سيطرة عالمية معقدة.

في هذا المعنى تصبح الصهيونية حدثاً تاريخياً داخل تطوّر الرأسمالية، لا خارجه. ومن هنا يستشهد التومي بالمفكرين اليهود أنفسهم الذين تحدثوا عن دور رأس المال اليهودي في التحالف مع البورجوازية الأوروبية، وهو التحالف الذي مهّد لاحقاً لولادة المشروع الصهيوني وتحوّله إلى أداة مركزية في العولمة المتوحشة. في هذا السياق، يلفت المؤلف الانتباه إلى إختراع «اللاسامية»، كفزّاعة تُستغل لتحويل النقد البنيوي للرأسمالية والصهيونية إلى هجوم على كل يهودي، ولإخفاء التحالفات الاقتصادية والسياسية التي تشكّل جوهر الهيمنة العالمية، ولتبرير استمرار النظام القائم تحت شعار محاربة الكراهية الدينية أو العرقية، بينما تُدار الأموال والسياسات عبر قنوات القوة الاقتصادية والسياسية نفسها.

ينسجم مع هذا تحليل الكاتب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 صدر عن الأمم المتحدة عام 1947 الذي يسميه «الجريمة القانونية الأولى» للعالم المعاصر، ليس فقط لأنه منح فلسطين إلى حركة استعمارية، بل لأنه فعل ذلك تحت مظلة دولية، وبموافقة وتجميع القوى الكبرى، ليصبح نموذجاً أولياً لكيفية إدارة العالم وفق منطق القوة القانونية المزيفة. يرى التومي أن القرار لم يكن مجرد فصل أراضٍ، بل كان إعلاناً صريحاً لانتصار الإمبريالية المتصهينة، وتثبيت أداة مركزية للهيمنة العالمية، حيث يُحوّل القانون الدولي إلى غطاء لإضفاء الشرعية على الاحتلال والاقتلاع. وما نفهمه من هذا السياق، ان القرار ليس مجرد حادثة سياسية، بل نقطة تأسيس لمرحلة جديدة من السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية، حيث تتلاقى المصالح الاستعمارية القديمة مع الرأسمالية المالية العالمية، ويبدأ فصل طويل من إخضاع الشعوب المستعمَرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحوّل الأمم المتحدة من مساحة للتفاوض إلى أداة لإضفاء الغطاء الشرعي على الإبادة الرمزية والعملية.

ويتوسّع المؤلف في قراءة سقوط الاتحاد السوفياتي، لا باعتباره انهياراً ذاتياً فقط، بل كنتيجة لانقلاب عالمي هندسته شبكات مالية وسياسية استغلت تناقضات الداخل السوفياتي. في هذا الإطار يرى أن التحريفية التي اخترقت البنية الاشتراكية، وصعود الأوليغارشيا الصهيونية في مرحلة ما بعد يلتسين، كانا جزءاً من عملية تفكيك الوعي الاشتراكي وتجريف إمكان تشكّل نموذج عالمي بديل. والسقوط، في نظره، لم يكن نهاية تجربة واحدة فحسب، بل كان انتصاراً استراتيجياً للمنظومة الإمبريالية المتصهينة التي سعت إلى إغلاق الباب أمام أي بديل محتمل.

لكن قوة الكتاب لا تقف عند حدّ التشخيص. فالتومي يطرح السؤال الأخطر: كيف نواجه هذه المنظومة؟ وكيف نستعيد فكرة التحرّر بعدما تفكّكت الأممية، وتراجعت الحركة العمالية، وتحولت الثورات إلى ذكريات؟ هنا يستعيد المؤلف مفهوم «الأممية الجديدة»، ولكنه يعيد صياغته من خارج المركزية القديمة ومن دون مثالية خطابية. إنها أممية تُبنى من الأسفل، من الطبقات المنهوبة، ومن الشعوب المستعمَرة اقتصادياً، ومن تحالف عالمي يربط بين مقاومة الإمبريالية والصهيونية والرأسمالية المالية في معركة واحدة، في مواجهة هيمنة “الحكومة العالمية” التي تسعى لفرض إرادتها عبر مؤسسات دولية متعددة الأطراف، ولتنظيم العالم وفق مصالح النخب الكبرى على حساب الشعوب، مؤمنة بذلك استمرارية الاستغلال والهيمنة.

في قلب هذه الأممية يقف «الإنسان الجديد»، وهو التعبير الأكثر عمقاً في الكتاب. الإنسان الجديد ليس مشروعاً تربوياً ولا نموذجاً إنشائياً، بل هو نتيجة لمعركة طويلة ضد التفتيت النفسي الذي أنتجته الليبرالية الجديدة. الإنسان الجديد هو الذي يتحرر من عبادة السوق، ويستعيد شعوره بالجماعة، ويرفض تحويله إلى مستهلك بلا جذور، ويطوّر حساً أخلاقياً يرى الحرية مسؤولية لا امتيازاً فردياً. إنّه الإنسان القادر على المقاومة، لا بوصفها فعلاً عسكرياً فقط، بل كحالة وعي، وحالة وجود، وحالة رفض.

ويقدّم التومي نقداً جذرياً للفكرة الليبرالية عن الحرية الفردية التي يراها آلية من آليات السيطرة، لأنها تعزل الفرد عن طبقته وعن تاريخه، وتحوّله إلى كائن لا يرى العالم إلا من زاوية مصلحته الشخصية. وفي مقابل هذه الفردانية، يقترح نموذجاً يقوم على ترميم الجماعة من الداخل، وإعادة بناء المعنى، وتحرير المخيّلة السياسية من اليأس أو من الاستسلام لصيغ «الواقعية» التي تفرضها الإمبريالية العالمية.

لذلك يبدو الكتاب، رغم لغته التحليلية الصارمة، مشبعاً بروح أخلاقية ومشحوناً بطاقة ثورية هادئة ومتماسكة في آن. إنه نصّ يدافع عن الإنسان قبل أي شيء، وعن إمكان استعادة دوره في التاريخ رغم كل ما يُقال عن نهاية البدائل. وهو في نهاية الأمر كتاب يُكتب في وجه زمن منبطح، ويصرّ على أن العالم قد يُعاد تشكيله من جديد إذا جرى تفكيك الإمبريالية المتصهينة من جذورها، وإذا استعاد الإنسان جرأته الأولى على الحلم.