Este artículo fue publicado en el sitio web libanés de Al-akhbar el 10 de julio de 2025.

Por: Mousa Alsadah

Hace exactamente diez años, antes de su martirio en un ataque aéreo sionista junto a su hermano, su hermana y sus hijos, Alaa, Yahya y Muhammad, el escritor y académico palestino mártir Refaat Al-Ar’ir escribió en la introducción de su libro Gaza Writes Back (Gaza resiste con la escritura): «Cuanto más se ensaña Israel, más razones encuentran los palestinos de Gaza para aferrarse a la vida y a su tierra». El Dr. Rifaat continúa diciendo: «Muchos en Gaza han jurado luchar en su defensa, muchos otros han jurado proteger a los combatientes, y algunos gazatíes han recurrido a sus plumas o a sus teclados y han jurado desenmascarar la agresividad de Israel con la escritura».

Nadie podría haber imaginado el alcance de la lealtad de los gazatíes a este juramento, ni hasta qué punto perduraría ese vínculo entre la escalada de la brutalidad y la voluntad de sobrevivir y hacerle frente, utilizando todos los medios a su alcance, en primer lugar la pluma y la palabra. Según la lógica del enemigo, «lo que no se consigue con la fuerza, se consigue con más fuerza», pero ¿qué fuerza brutal se puede ejercer sobre una sociedad humana más que el genocidio?

Sí, debemos tener cuidado de no idealizar la firmeza, ni ocultar la magnitud de la tragedia, la injusticia, la deserción y la complicidad al exportar la imagen del superhéroe gazatí, como si no fueran seres humanos. Intentamos satisfacer la fantasía del heroísmo superhumano y así ocultar la vergüenza de haberles fallado. Antes de ser héroes, son oprimidos, y viven en una soledad y un aislamiento sin precedentes. Antes de tejer nuestra relación con el héroe, debemos tejer nuestra relación con el oprimido, ya que el primero nos da una falsa sensación de comodidad al glorificarlo. La segunda es una relación que exige trabajo y renunciar a la comodidad en aras de la victoria. Ambas definiciones no se anulan mutuamente, pero lo que debemos hacer es comprender que estos héroes son, ante todo, oprimidos, «los condenados de la tierra», en palabras de Fanon.

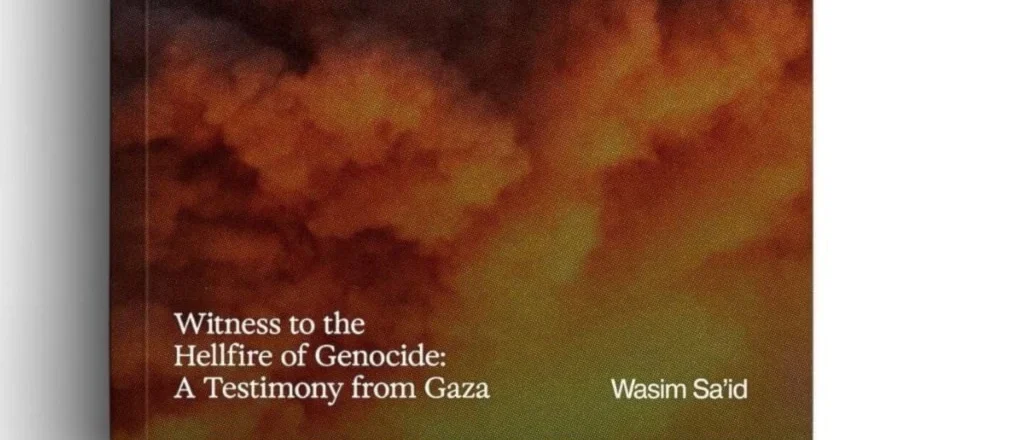

Wasim Said, el héroe oprimido, estudiante de física de la Universidad Islámica de 24 años, ofrece una respuesta al juramento que nos contó el mártir Rifaat Al-Ar’ir. Armado con un bolígrafo, papel y un pequeño teléfono móvil, escribió durante el genocidio su testimonio, que se recopiló en el libro: «Witness to the Hellfire of Genocide: A Testimony form Gaza» (que se publicará próximamente por «la Academia Dar al-Thaqafa» y «Dar al-Farabi», y en inglés por «1804 Books» y «el Centro Popular para Palestina», en Estados Unidos, y «Liberated Texts», en el Reino Unido).

Hace exactamente cien años, el teórico sionista Vladimir Jabotinsky escribió su famoso artículo «El muro de hierro», en el que afirmaba que «los árabes no se rendirán hasta que no quede ninguna esperanza, hasta que no haya ni un solo agujero visible en el muro de hierro». Pero el hecho de que Wasim haya escrito este libro en el norte de Gaza es en sí mismo una esperanza, es una de las brechas que ni siquiera el genocidio ha podido cerrar. La escritura de Wasim, en estas circunstancias excepcionales, demuestra que Jabotinsky —y todos los teóricos sionistas que le siguieron— estaban equivocados, y reafirma que el doctor Rifaat al-Ar’ir y sus compañeros tenían razón.

El genocidio constituye una circunstancia excepcional, como máxima expresión de la intensificación de la muerte y el asesinato contra la raza humana. Si bien la literatura que aborda los genocidios suele documentarlos después de que han ocurrido, a través de testimonios de los supervivientes, este libro los documenta mientras están ocurriendo. Los aviones sionistas sobrevuelan la zona, y el zumbido de sus drones la envuelve, mientras que la pluma y el papel se refugian bajo la lona de una tienda de campaña, escribiendo bajo la sombra del hambre y la inanición.

El autor no ha recurrido a recuerdos lejanos, sino que ha vivido esos momentos mientras los escribía. No se trata de escribir sobre la muerte, sino de escribir en medio de ella, rodeado por ella. Y esto es lo primero que debe comprender el lector: que cada escena documentada en este texto, cada grito y cada bombardeo, no es un mero tema sobre el que escribir, sino una realidad viva que irrumpe en la propia escritura. El propio proceso de documentación necesita ser documentado. Por eso, cuando lea, no ignore los ruidos de los aviones, los bombardeos y las sirenas de ambulancia que siguen atravesando cada línea y se cuelan entre las palabras, porque simplemente son parte del texto mismo.

El propio proceso de documentación necesita ser documentado. Por eso, cuando lea, no ignore los ruidos de los aviones, los bombardeos y las sirenas de ambulancia que siguen atravesando cada línea y se cuelan entre las palabras, porque simplemente son parte del texto mismo.

A finales de abril, mi amigo Louie Aldi me envió el primer borrador del libro, acompañado de un comentario: «¡Tienes que leerlo! Y debemos garantizar su publicación». Así comenzaron los primeros contactos con Wasim. En la primera grabación de audio que me envió, Wasim expuso sus motivos y su motivación para escribir este testimonio. Esta motivación refleja la mente humana ante esta abrumadora cantidad de muerte, en todas sus formas y fragmentos. Wasim señaló la necesidad de resistir este borrado colectivo de familias, que están siendo asesinadas y exterminadas, y se negó a que fueran abandonadas a la desaparición eterna. Era necesario que alguien les diera sentido y preservara su memoria. Y esto es lo que Wasim asumió.

Pero Wasim no escribió después de sobrevivir, sino que escribió en el estrecho espacio de la vida entre el caos de las masacres, y por eso repite en cada grabación y mensaje entre nosotros: «Mi objetivo es dejar huella» y «no ser olvidado». El libro era su respuesta personal a la pregunta que resonaba en la mente de todos los gazatíes: ¿Moriré y seré olvidado? ¿Mi muerte pasará como si nunca hubiera existido? O, como expresó alguien con amargura: «Si tienes suerte y mueres como mártir, te entierran y le celebran un funeral, te recordarán durante dos horas y luego todo habrá terminado, como si nunca hubieras existido». Wasim escribió para romper ese olvido, para dejar un rastro a los que se fueron y consolar a los que se quedaron con la certeza de que hay alguien que da testimonio y registra, en medio de la muerte, que ellos estuvieron aquí.

Aquí es precisamente donde se manifiesta la valentía de Wasim, quien tal vez haya encarnado en esta obra la valentía de Gaza. Un joven de veintipocos años que se rebeló contra el final impuesto y se negó a desaparecer en silencio. En las circunstancias más difíciles de la historia para cualquier ser humano, con la muerte a gran escala, las armas más modernas y la mayor connivencia de la historia, Wasim escribió, escribió con pluma y papel.

Me habló largo y tendido de los momentos de duda sobre el sentido de esta obra, de la rendición que casi lo destruyó todo, de aquellos momentos en los que estuvo a punto de abandonar en repetidas ocasiones, pero siguió adelante. Para Wasim, escribir no era un mero medio de expresión, sino el acto físico de responder a la gran pregunta filosófica: ¿qué significa vivir? Para él, este significado no era una reflexión, sino un hecho: si no escribo, es como si nunca hubiera existido.

Y como era de Gaza, la respuesta de Wasim no fue individual y egoísta, sino colectiva. En el texto se ve cómo se siente confundido, cómo le da vergüenza hablar de sí mismo y cómo se pregunta: «¿Y mi sociedad? ¿Qué pasa con aquellos que no han tenido la oportunidad de escribir?». Rápidamente, el texto acabó escribiéndose sobre ellos, en su nombre, en una de las formas más nobles del fidaa’ (autosacrificio). Wasim no empuñó las armas, su única respuesta fue: “Con mi pluma, en nombre de todos ustedes.”

Esta dimensión colectiva está claramente presente en el texto, al igual que lo está en Gaza, en la solidaridad de las personas en medio del exterminio. El exterminio, como concepto, no es solo un asesinato en masa, sino un proceso colonial sistemático que tiene como objetivo desintegrar la sociedad colonizada, destruir sus estructuras materiales, sus instituciones y su autoorganización. Pero, en su esencia más profunda, es un intento de destruir su estructura moral, de convertir la sociedad en masas dispersas, en individuos que se devoran entre sí para sobrevivir.

Y aquí se destaca este testimonio, no solo por su documentación diaria de ejemplos de generosidad, altruismo, honestidad y cooperación, sino por ser, en sí mismo, incluso bajo el genocidio, evidencia la notable cohesión de la estructura moral de esta sociedad. Y esto es precisamente lo que el campo de los estudios antropológicos debe estudiar y aprender de Gaza: que, a pesar del horror del genocidio y de la creencia sionista de que sus políticas producirían una sociedad que reflejara su imagen brutal, la estructura moral de la sociedad gazatí se mantuvo notablemente cohesionada durante mucho tiempo.

Esto no significa que no haya habido sacudidas ni fisuras. Sí, ha surgido una capa de comerciantes explotadores y el crimen organizado ha perjudicado a la población tanto como la ocupación, como ha señalado Wassim al referirse a sus amargas experiencias con ellos. Pero lo que no ocurrió fue un colapso total.

Esta comunidad se aferró a su autoimagen, a su identidad palestina y árabe, a su sistema moral y cultural. Una parte importante de la sociedad no quiere renunciarla, como si fuera la respuesta de Wasim a la filosofía y el significado de la vida, pero a escala de toda una sociedad, a escala palestina.

El impacto del horror de la muerte en Wasim era evidente. Todo era urgente, apresurado, como si la vida misma se estuviera agotando rápidamente. Corría, literalmente, con la muerte sionista persiguiéndolo. Nos insistía en que nos diéramos prisa en publicar el libro, porque no sabía si seguiría vivo para verlo. Le preguntaba qué comía durante el día mientras escribía, en plena hambruna, y me respondió: «Un trozo de pan hecho con lentejas molidas o un poco de arroz». A pesar de todo, Wasim perseveró. Escribía, no solo para sobrevivir, sino para despertar en nosotros un deber.

Este testimonio, con todo lo que conlleva en cuanto a conciencia, lógica y encarnación viva de la figura del intelectual y del papel de la cultura, largamente teorizados por las filosofías, no es mera documentación. Es, más bien, un mensaje desde lo más profundo del valle de la muerte, desde el infierno del genocidio, dirigido, a la sociedad árabe y a la humanidad. Un mensaje que dice que la muerte, incluso en su máxima expresión, no ha arrebatado a Wasim, ni a Gaza, nuestro sistema de valores. No han renunciado a la dignidad, la valentía, la diligencia, la solidaridad, el orgullo, el patriotismo y la resistencia. Para que cada uno de nosotros se afronte nuestra gran pregunta moral y nacional: nosotros, que venimos de la comodidad de la vida y del torbellino del consumismo, ¿qué excusa tenemos?